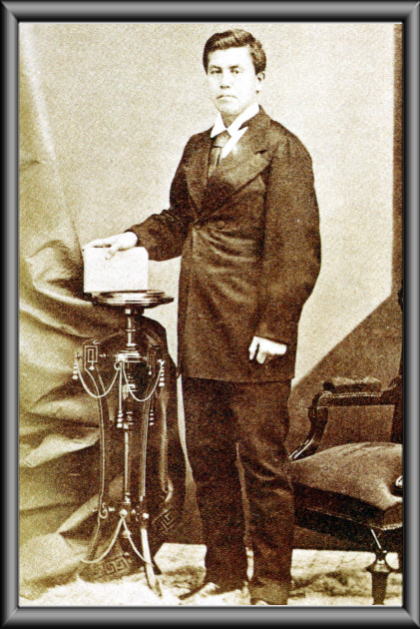

偉人の生き方に学ぶ処世術、木戸孝允

大佛次郎の幕末を舞台にした時代小説「鞍馬天狗」に桂小五郎がでてくる。

この物語は佐幕派と戦う勤皇の志士、桂小五郎に味方する鞍馬天狗の物語だと記憶している。

当然この物語は新選組ら佐幕派が悪で勤皇派が正である。

新選組から見れば倒幕をたくらむ勤皇派こそが悪であり勤皇派こそが悪だ。

歴史は勝者のモノである。その後の歴史を見ればよくわかる。

ともあれ桂小五郎のことだ。かれは維新の三傑の一人に数えられているが、幕末期には倒幕のために活躍した勤王志士であり、後に改名し、木戸 孝允となった。

明治維新の元勲として、大久保利通、西郷隆盛とともに維新の立役者となった、明治時代初期の政治家である。

号は松菊、竿鈴と称す。

時代の最先端をひた走った秀才木戸孝允

木戸 孝允

生年月日 1833年8月11日(天保4年6月26日)

出生地 長門国萩城下呉服町(現・山口県萩市呉服町)

没年月日 1877年5月26日(45歳没)

死没地 日本における郵船商船規則の旗 日本・京都府京都市

出身校 明倫館

前職 武士(長州藩士)

称号 贈従一位

贈勲一等旭日大綬章

配偶者 木戸松子

親族 和田昌景(実父)

桂孝古(養父)

概略

同藩藩医和田家の生まれだが、7歳で同藩藩士桂家の養子となる。

1849年に吉田松陰の門弟となり、1852年には江戸に留学、斎藤弥九郎の道場で剣術を学び、また洋式の砲術や兵術、造船術、蘭学などを学んだ。

1858年の安政の大獄以降、薩摩藩、水戸藩、越前藩など諸藩の尊王攘夷の志士たちと広く交わり、高杉晋作や久坂玄瑞らと並んで藩内の尊王攘夷派の指導者となった。

1862年以降には藩政の要職に就く。

1864年の池田屋事件及びその直後の禁門の変により、但馬出石で8か月の潜伏生活を送る。

高杉晋作らが藩政を掌握すると帰藩し、1865年に藩主より「木戸」の苗字を賜った。

1866年には藩を代表して薩長同盟を締結している。

新政府成立後には政府官僚として太政官に出仕し、参与、総裁局顧問、参議に就任。

1868年(慶応4年=明治元年)に五箇条の御誓文の起草・監修にあたり明治維新の基本方針を定めた。

1871年には岩倉使節団に参加し、諸国の憲法を研究した。

1873年に帰国し、憲法や三権分立国家の早急な実施の必要性について政府内の理解を要求、国民教育や天皇教育の充実に務め、一層の士族授産を推進した。

また内政優先の立場から岩倉具視や大久保利通らとともに西郷隆盛の征韓論に反対する、西郷は下野した。

憲法制定を建言していたが、大久保利通に容れられず、富国強兵政策に邁進する大久保主導政権に批判的になり、政府内において啓蒙官僚として行動。

1874年には台湾出兵に反対して参議を辞した。

翌年の大阪会議においては将来の立憲制採用を協議して政府に復帰したが、大久保批判をすることが多く、晩年は政府内で孤立しがちだった。

地方官会議議長や内閣顧問などを務めたが、復職後は健康が優れず、西南戦争中の1877年(明治10年)5月26日に出張中の京都において病死した。

西南戦争を憂い「西郷よ。いいかげんにしないか」と言い残したという。

その遺族は、華族令当初から侯爵に叙されたが、これは旧大名家、公家以外では、大久保利通の遺族とともにただ二家のみであった。

生涯

少年時代

天保4年6月26日(1833年8月11日)、長門国萩城下呉服町(今の山口県萩市)に長州藩の藩医である和田昌景の長男として生まれる。

少年時代は病弱でありながら、他方で悪戯好きの悪童でもあり、萩城下の松本川を行き来する船を船頭ごと転覆させて快哉を叫ぶという悪戯に熱中していた。

ある時、水面から顔を出し船縁に手をかけたところを、業を煮やしていた船頭に櫂で頭を叩かれてしまう。

小五郎は、想定の範囲内だったのか、岸に上がり額から血を流しながらもニコニコ笑っていたという。

このときの額の三日月形の傷跡が古傷として残っている。

10代に入ってからは、藩主・毛利敬親による親試で2度ほど褒賞を受け(即興の漢詩と『孟子』の解説)、長州藩の若き俊英として注目され始める。

嘉永2年(1849年)、吉田松陰に山鹿流兵学を学び、「事をなすの才あり」と評される。

(のちに松陰は「桂は、我の重んずるところなり」と述べ、師弟関係であると同時に親友関係ともなる)。

小五郎18歳の嘉永4年(1851年)、実父の和田昌景が72歳で没。

銀10貫(当時のレートで金170両に相当する)と、継続的な不労収入が見込める貸家などの不動産を相続した。

和田家(20石)と残りの動産(銀63貫余り)・不動産は義兄の文譲が継いだ。

小五郎はカネで武士の位を買ったと陰口を言われないように、剣術や学問に励んだ。

剣豪桂小五郎

弘化3年(1846年)、長州藩の剣術師範家のひとつの内藤作兵衛(柳生新陰流)の道場に入門している。

嘉永元年(1848年)、元服して和田小五郎から大組士・桂小五郎となり、実父に「もとが武士でない以上、人一倍精進せよ」の言葉を守り剣術修行に精を出し腕を上げた。

嘉永5年(1852年)、剣術修行を名目とする江戸留学、神道無念流の剣客・斎藤新太郎道場へ入門。

免許皆伝を得て、入門1年で塾頭となった。

大柄な小五郎が、得意の上段に竹刀を構えるや否や「その静謐な気魄に周囲が圧倒された」と伝えられる。

幕府講武所の総裁・男谷信友(直心影流)の直弟子を破るなど、藩命で帰国するまでの5年間練兵館の塾頭を務め、剣豪としての名を天下に轟かせる。

大村藩などの江戸藩邸に招かれ、請われて剣術指導も行った。

また、近藤勇でも「恐ろしい以上、手も足も出なかったのが桂小五郎だ」と言わしめたといわれる。

安政4年(1857年)3月、江戸・鍛冶橋の土佐藩上屋敷で開催された剣術大会で坂本龍馬と対戦し、2対3で龍馬が敗れたと記録する史料が発見された。

マシュー・ペリーが来航、海防の必要性を実感し幕府は大船建造禁止令を撤回し、雄藩に軍船の建造を要請した。

さらに江戸湾防衛のための砲台(お台場)建設を伊豆代官江川英龍に命じた。

ペリーが浦賀に入港の際には、長州藩は大森海岸の警備を担当、小五郎は藩主毛利慶親の警固隊の一員に任じられ、警備にあたった。

海外の脅威を目の当たりにし、江川英龍に弟子入りし、海岸線の測量やお台場建設を見学し、兵学・砲術を学ぶ。

それとほぼ同時期に、藩に軍艦建造の意見書(『相州海岸警衛に関する建言書』を提出した。

この提言を受け、安政3年(1856年)に長州藩は恵美須ヶ鼻造船所を開設、君沢形(スクーナー)軍艦丙辰丸と、バーク型軍艦庚申丸が製造された。

兵学家で幕府代官の江川英龍から西洋兵学・小銃術・砲台築造術を学ぶ

浦賀奉行支配組与力の中島三郎助から造船術を学ぶ。

幕府海防掛本多越中守の家来・高崎伝蔵からスクーナー洋式帆船造船術を学ぶ

長州藩士・手塚律蔵から英語を学ぶ(維新の三傑の中で、木戸のみが英語で外国人と会話できたという)

など、常に時代の最先端を吸収していくことを心掛ける。

安政2年(1855年)に獄中の吉田松陰に宛てた手紙で「当今の急務、得民心、国力をため、兵を練る是也」「兵に至ては一日も早く西洋銃陣に変革致度存候。

一日々々と送る時は遂失家、失国、巨大の大損に相成申候」と述べ、人心掌握・富国強兵の必要性を訴えている。

安政5年(1858年)3月、長州藩上屋敷において大村益次郎(村田蔵六)と知り合う。

その後交流を深め、大村を長州藩士に迎えるよう尽力した。大村が実際に長州藩士となったのは、万延元年(1860年)。

安政5年(1858年)8月、長州藩江戸藩邸の大検使役に任命される。

吉田松陰が人材登用のために小五郎を藩上層部に熱心に推薦したことによるもの。

同年10月に結婚のため萩に戻る。

同年12月に、吉田松陰、野山獄に投獄される。

安政6年(1859年)10月27日、吉田松陰が処刑される。小五郎は、伊藤博文らと共に遺体をひきとり、埋葬した。

万延元年(1860年)7月2日、大村益次郎と連名で「竹島開拓建言書草案」を幕府に提出する。

ただしこの時の竹島は、現代で言う「鬱陵島」であると考えられている。

万延元年(1860年)7月、水戸藩士の西丸帯刀らと丙辰丸の盟約を結ぶ。

文久2年(1862年)1月15日、坂下門外の変が起きる。

その事件に関わるはずだったが遅刻して参加できなかった水戸浪士川辺左治右衛門が小五郎のもとを訪ね、切腹死してしまう。

坂下門外の変との関わりを幕府から追及された小五郎であったが、航海遠略策により幕府や朝廷に注目されていた長井雅楽の尽力によって釈放される。

文久2年(1862年)長州藩要路の藩論は開国攘夷に決定付けられる。

文久2年(1862年)6月、勅使大原重徳が江戸へ赴き、勅書として

将軍徳川家茂に上洛させること

攘夷を実行させること

徳川慶喜を将軍後見職に、松平春嶽を大老相当職(結果として新設の政事総裁職になった)に就任させること

を幕府に要請した(文久の改革)。

このうち1.が小五郎の、2.が岩倉具視の、3.が島津久光の進言が基になったとされる。

この勅書に応じ翌文久3年に家茂は上洛したが、このことにより天皇>将軍という格付けがさらに印象づけられた。

この働きを評価され同年7月、藩の右筆役政務座副役となる。

さらに京都で学習院御用掛に任命され、朝廷や諸藩を相手に外交活動を行う。

文久2年(1862年)閏8月、会津藩士秋月悌次郎に面会し、京都の事情等について情報を伝える。

同じく閏8月、周布政之助とともに、政事総裁職になった松平春嶽に面会。幕府に攘夷実行を迫るよう伝えた。

その後、横浜のイギリス商会で軍艦購入の交渉を行った。

後に井上馨らが担当して購入し、壬戌丸と名付けられた。

長州藩の軍艦は、外国から購入した壬戌丸・癸亥丸と、恵美須ヶ鼻造船所で建造された丙辰丸・庚申丸が下関戦争に用いられた。

壬戌丸は四境戦争(第二次長州征伐)前に売却されたが、薩長同盟を経て購入された乙丑丸が龍馬の指揮の下で四境戦争に加わった。

文久2年(1862年)9月、横井小楠と会談。

横井の開国論が戦略論であり、小五郎らの攘夷論が戦術論であることを確認しあい、基本的には一致すること(開国を目的とする攘夷論)を了解しあった。

文久3年(1863年)3月、水戸藩士吉成勇太郎らを上京させた。

同じく3月の末頃、宍戸璣(当時は山県半蔵)とともに勝海舟を訪問し、海外に関する意見を聞く。

勝は「海軍興隆は、護国の大急務、後世の基本成るべし。今後れたりとて、手を下さざる時は、後また今の如く。終に興起の基立つべからず。

今用に応ぜざるとも、後世の国益を思はざるは、丈夫の事にあらず」と伝えた。

同年4月下旬、対馬藩士大島友之允とともに再び勝海舟を訪問し、朝鮮問題を論じる。

対馬藩は、地理的に最も朝鮮に近い位置にあり、また2年前の文久元年にロシア軍艦対馬占領事件が起きたばかりということもあり、海外情勢は切実な問題であった。

勝は「当今亜細亜州中、欧羅巴人に抵抗する者なし、これ皆規模狭小、彼が遠大の策に及ばざるが故なり。

今我が邦より船艦を出だし、弘く亜細亜各国の主に説き、横縦連合、共に海軍を盛大し、有無を通じ、学術を研究せずんば、彼が蹂躙を遁がるべからず。

先最初、隣国朝鮮よりこれを説き、後支那に及ばんとす」と述べた。

翌年の元治元年(1864年)には、大島は朝鮮進出の建白書を提出している。

明治の最初期に木戸が征韓論を主張したのは、この時の論が基になっていると考えられる。

欧米への留学視察、欧米文化の吸収、その上での攘夷の実行という基本方針が長州藩開明派上層部において定着し、5月8日、長州藩から英国への秘密留学生が横浜から出帆する。

この長州五傑と呼ばれる秘密留学生5名(井上馨(聞多)、伊藤博文(俊輔)、山尾庸三、井上勝、遠藤謹助)

の留学が藩の公費で可能となったのは、桂小五郎、周布政之助、村田蔵六ら開明派で藩中枢が形成されていたことによる。

5月12日、幕府による攘夷決行の宣言により、小五郎や高杉晋作たちのかねてからの慎重論を無視して、久坂玄瑞率いる長州軍が下関で関門海峡を通過中の外国艦船に対し攘夷戦争を始める。

この戦争は、約2年間続くが、破約攘夷にはならず、攘夷決行を命令した幕府が英米仏蘭4カ国に賠償金を支払うということで決着する。

文久3年(1863年)8月18日、八月十八日の政変が起こる。三条実美ら急進的な尊攘派公家と長州藩士が京都から追放された(七卿落ち)。

元治元年(1864年)5月、正式に京都留守居役に命じられ、藩を代表して外交活動を行う。

元治元年(1864年)6月、池田屋事件が起こる。

小五郎は会合への到着が早すぎたため、一旦池田屋を出て対馬藩邸に向かったため難を逃れたという説と、池田屋より屋根を伝い逃げたという説がある。

この事件により、追い詰められた過激派尊攘志士たちは慎重派の小五郎や周布・高杉らの意見を聞かず、暴発が避けられなくなってしまう。

禁門の変

禁門の変の際、燃える鷹司邸を背に一人獅子奮迅の戦いで切り抜け、幾松や対馬藩士・大島友之允の助けを借りながら、潜伏生活に入る。

その後会津藩などによる長州藩士の残党狩りが盛んになり、但馬の出石に潜伏する。

京都潜伏中に作ったとされる都々逸が残されている。

うめと桜と一時に咲きし

さきし花中のその苦労

(薩長同盟をうたったもの。梅は長州、さくらは薩摩)

さつきやみ あやめわかたぬ 浮世の中に

なくは私とほととぎす

(「禁門の変」後、京都潜伏中の作)

但馬出石潜伏

但馬出石出身で対馬藩出入りの商人広戸甚助の協力で、小五郎は出石に逃げのびた。

小五郎は、甚助を長州藩への使いに出し、大村益次郎に居場所を知らせた。

小五郎の居場所は、大村のほか伊藤博文と野村靖のみが知る極秘事項とされた。

大村や野村は、小五郎に手紙を出し、藩の内外の状況を知らせるとともに、すぐに帰藩するよう伝えている。

第一次長州征討

朝敵となって敗走した長州藩に対し、さらに第一次長州征討が行われようとした時点で、長州正義派は藩政権の座を降りた。

不戦敗および三家老の自裁、その他の幹部の自決・処刑という対応で藩首脳部は責任を取った。

国泰寺の会談において「桂小五郎と高杉晋作はどこにいるのか」と尋ねた。

吉川は死にましたと返答をしてこの件は処理された。

その後、長州俗論派政権が正義派の面々を徹底的に粛清し始めた。

しかし、高杉晋作率いる正義派軍部が反旗を翻し、軍事クーデター成功(元治元年(1864年)12月~元治2年(1865年)3月)、俗論派政権による政治が終わった。

その後、高杉晋作・大村益次郎たちによって、出石より帰国した小五郎は長州藩の統率者として迎えられる。

長州政務座に入ってからは、武備恭順の方針を実現すべく軍制改革と藩政改革に邁進する。

同時期に、藩主より「木戸」の苗字を賜った。以降、この項目では木戸と称する。

薩長同盟

長州藩は土佐藩の土方楠左右衛門・中岡慎太郎・坂本龍馬らに斡旋されて薩摩藩と秘密裏に薩長同盟を結ぶ。

慶応2年(1866年)1月22日に京都で薩長同盟が結ばれて以来、

木戸は長州の代表として薩摩の小松帯刀・大久保利通・西郷隆盛・黒田清隆らと薩摩・長州でたびたび会談し、薩長同盟を不動のものにして行く。

薩長同盟の下、長州は薩摩名義でイギリスから武器・軍艦を購入した。

第二次長州征討

長州藩の武備恭順や大村益次郎たちによる秘密貿易を口実として、幕府側(会津藩・新撰組)は第二次長州征討(四境戦争)を強行。

開戦後、木戸は英仏の両公使と馬関で会談した。

フランス公使ロッシュは「長州が降伏を望むなら斡旋する」と言い、イギリス公使パークスは木戸に和議を勧めた。

これに対し木戸は、「さきに攻めてきたのは幕府、幕府のほうが停戦を求めてきたら考慮します」と、拒絶。

『幕府の大軍に包囲されているにもかかわらず、この長州の代表者はいささかの弱みも見せず、毅然とした態度を崩そうとしない』

『どうやらこの木戸という男に脅しは通用しない』と、長州藩の本気をパークスは悟って、以後、和議に触れることはなかったという。

薩長同盟を介した秘密貿易で武器や艦船を購入し、近代的な軍制改革が施されていた長州軍の士気は、極めて高かった。

長州訪問中の坂本龍馬が感激して薩摩に「長州軍は日本最強」と手紙をしたためたほどであった。

初戦は手薄だった大島口への幕軍による奇襲攻撃によって開始される。

高杉晋作艦による幕軍への艦砲射撃によって形勢が逆転、第二奇兵隊の活躍によって長州側の勝利が確定。

大村益次郎が指揮官だった石州口・芸州口は、隣接する津和野藩の手引きや、広島藩の長州征討への消極的態度にも助けられ、長州側があっさり勝利を収めた。

ことに芸州口を担当していた井上馨率いる長州軍は、幕府本陣のある広島国泰寺のすぐ近くまで押し寄せ、幕府軍だけでなく広島藩まで慌てさせた。

肥後軍の高みからの猛攻撃により8か月に及んでいた小倉口の戦いは、幕府側の戦おうとしないのにあきれ果てた肥後軍の撤退によりあっさり幕を下ろした。

この結果、浜田藩(幕府領・石見銀山含む)と小倉藩の主要部分は明治2年(1869年)の版籍奉還まで長州藩の属領となる。

木戸の代理として広沢真臣が勝海舟と宮島で停戦交渉を行っていた頃の慶応2年(1866年)8月末、木戸は下関でイギリス公使パークスらと会談していた。

長州藩が四か国連合との条約に違反して、下関を要塞化していたことに対して説明するためである。

イギリスの抗議は実は形式的なものに過ぎず、パークスは下関の武装は当分見逃す気でいたとされている。

この戦時におよそ100人が脱走、4月9日には倉敷の幕府代官所を襲って焼き払うという事件が発生した(倉敷浅尾騒動)。

この事件に対し木戸は、近隣諸藩に脱走兵の逮捕を依頼し、同時に長州藩内の規律を厳重にするよう手配。

その後、捕らえられた暴徒や脱走兵は厳刑に処され、近隣諸藩に敵意のないことを説明するなど、事後処理を厳正に行った。

後に西郷隆盛は大久保への手紙の中で、この時の長州藩の対処を「長州においては此のたびの始末、余程出来候事にて、兵站を開くところから破ったところまで、間然するところござなく、此処第一の訳と考え居り候ところ十分やり応し候に付~」と評している。

薩摩訪問

慶応2年(1866年)10月に薩摩藩から黒田嘉右衛門(清綱)の訪長、返礼の正使として同年11月、副使の河北一を伴って薩摩を訪れた。

この時に、薩長間で進められていた下関に貿易商社を設立する計画について、正式に破談を告げた。

その原因は関門海峡を閉鎖するか(薩摩側)否か(長州側)の主張の違いにあるとされている。

この時の薩摩入りの心境を、入薩詩

東天雲雨悪(東天雲雨悪く)

西海屡揚波(西海しばしば波を揚げる)

一舸不避険(一舸険を避けず)

逆風入薩摩(逆風に薩摩に入る)と詠んでいる。

四侯会議・朝敵からの赦免・小御所会議

慶応2年(1866年)9月に長州征討の停戦合意が成立したものの、長州藩は朝敵とされたままだった。

慶応3年(1867年)5月に四侯会議が開催され、明治天皇の勅許を得、長州は朝敵を赦免された。

翌12月9日に開かれた小御所会議により新政府が成立し、明くる年の慶応4年=明治元年(1868年)1月25日、木戸が総裁局顧問に拝命され、明治新政府の最初期のかじ取りを任されることになる。

明治元年(1868年)1月にただ一人総裁局顧問専任となり、庶政全般の実質的な最終決定責任者となる。

太政官制度の改革後、外国事務掛・参与・参議・文部卿などを兼務していく。

明治元年(1868年)以来、数々の開明的な建言と政策実行を率先して行い続ける。

五箇条の御誓文、マスコミの発達推進、封建的風習の廃止、版籍奉還・廃藩置県、人材優先主義、四民平等、憲法制定と三権分立の確立、二院制の確立、資本主義の弊害に対する修正・反対、教育の充実、法治主義の確立などを提言し、明治政府に実施させた。

なお、軍人の閣僚への登用禁止、民主的地方警察、民主的裁判制度など極めて現代的かつ開明的な建言を、その当時に行っている。

五箇条の御誓文

慶応4年(1868年)1月、木戸は新政府が成立すると、巣穴(江戸城)の迅急討伐、外国交際の大規則、天皇の大阪遷坐を建言する。

この年の1月に神戸事件が発生し、備前藩兵とフランス水兵が衝突し双方が発砲した。

2月には堺事件が発生し、土佐藩兵がフランス水兵を殺傷した。どちらも外交問題になった。

2月末にはパークス襲撃事件が発生し、イギリス公使パークス一行が天皇に謁見するために御所に向かう途上、2人の攘夷志士に襲撃された。

志士の1人がその場で斬殺され、もう1人の志士も捕縛され斬首された。

新政府が外国と親睦を結ぶ方針をとり、各国公使が天皇に謁見したにもかかわらず、過激な攘夷活動がおさまる気配がなく、新たに成立した政府が外国の承認を得られなくなり列強の干渉を招くおそれがあった。

願くば前途の大方向を定め、天皇みずから公卿諸侯百官を率いて、神明に誓い国是を確立させ、速やかに天下の人々に示されることを願っている」と述べ、国の基本方針を定めて天下に示すことが必要と訴えた。

そこで木戸は急遽、国の基本方針を起草することになり、由利が新政府の会計担当の立場から資金調達と「民富めば国の富む理である」に基づいた経済活性化を目的として起草した五箇条、福岡が列候会議を目的として起草した五箇条、これらに変更を加えて国の基本方針となるものを起草した。

これが五箇条の御誓文である。

広く会議を興し、万機公論に決すべし

上下心を一にして、さかんに経綸を行うべし

官武一途庶民に至るまで、各々その志を遂げ、人心をして倦まざらしめんことを要す

旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし

智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし

勅語 我が国未曾有の変革を為んとし、朕、躬を以て衆に先んじ天地神明に誓い、大にこの国是を定め、万民保全の道を立んとす。衆またこの旨趣に基き協心努力せよ

「五箇条の御誓文」と称し、明治天皇以下全員が天地神明に誓うという儀式を木戸自身が構想したこともあり、木戸は抵抗する守旧派を説き伏せている。

同時に、天皇から国民へのお言葉である億兆安撫国威宣揚の御宸翰が告示され、木戸はその起草にあたった。

※億兆安撫国威宣揚の御宸翰(おくちょうあんぶこくいせんようのごしんかん)とは、明治元年3月14日(1868年4月6日)、五箇条の御誓文の皇誓に際し、これに附して明治天皇が全国民に対して下された御言葉。

東京奠都(とうきょうてんと)

慶応4年(1868年)7月17日に発せられた江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書おいて、木戸は岩倉が作成した草案をもとに起草・監修にあたり、天皇が江戸で政務を執ることを宣言し地名も江戸から東京に改められた。

9月8日、慶応が明治に改元された。9月20日、天皇が京都を出発して東京に行幸し、木戸も随行している。

版籍奉還

慶応3年(1867年)12月、第二次長州征討で長州藩が占領していた豊前・石見を朝廷に返還するよう藩に提案した。

長州藩は、慶応4年1月に豊前・石見の返上願を出し、それをうけた新政府は、長州藩の預地とするよう指示した。

木戸は、まだ戊辰戦争の最中で江戸開城の2か月ほど前の慶応4年(1868年)2月、三条実美、岩倉具視に版籍奉還の建白書を提出、朝廷は日本の名義をもって、全国に号令をかけ、その国内を一つにまとめ上げることに勤めなければならない。」と訴え、国のあり方を示した。

しかし、三条も岩倉も時期尚早としてこの時点では賛成しなかった。

同年閏4月、小松帯刀へ送った手紙に「革命の基礎を据わらせるには戦争より良法はない。

太平は血をもって買い求めるしかない。」と書いてある。

版籍奉還が実施されれば、主君(藩主)と家臣(藩士)の主従関係が形式上は否定され、両者は同じ朝廷の臣民になる。

木戸は大久保利通と極秘裏に会談し、版籍奉還の実施について大久保と薩摩藩の協力を要請、

大久保は「一緒尽力」を承諾した。さらに木戸は山内容堂と会談して土佐藩の同意を取り付け、大久保の奔走により薩摩藩も同意。

これに佐賀藩も同調し、明治2年(1869年)1月20日、薩長土肥四藩の藩主連署による「版籍奉還の上表」が提出された。

明治2年6月17日(1869年7月25日)版籍奉還。

この時点では、旧藩主がそのまま知藩事として任命された形となり、兵力と徴税の権限が依然として旧藩主の元にあり、木戸の念願である郡県制の実現は廃藩置県を待たねばならなかった。

また、当初の廟議案では知藩事は世襲とする旨の文案であったが、木戸はこれに反対し、「世襲」の2字は削除された。

兵制論争と官制改革

版籍奉還においては一致協力した木戸と大久保であったが、明治2年(1869年)になると両者は政治的路線の違いで対立した。

大村益次郎、伊藤博文、井上馨、大隈重信ら開化派の官僚を登用して、兵制改革や官制改革など封建制の解体を目指す木戸に対し、大久保は副島種臣らと共に保守的な慎重論を唱えた。

両派は兵制改革において対立し、徴兵制による国民皆兵を唱える大村に対して薩長を中心にした士族兵の必要性を唱える大久保が反発した。

結果的には、大村と木戸はこの論争に敗れ、薩長土三藩による御親兵が設置された。

同年7月8日に発表された新官制においても、両者の対立は表面化した。

大久保は岩倉具視と共に、副島と長州藩では保守的な前原一誠を参議に登用し、木戸を自身と共に参議から外して実権のない待詔院学士に祭り上げようとした。

しかし、木戸と大隈ら木戸派の反発に遭い、また木戸と大久保が2人とも参議から外れる不自然さは「世論紛々、諸官解体」という混乱を呈する。

結局は三条実美と岩倉が収拾に乗り出す形となり、大久保、木戸の盟友である広沢真臣、副島種臣の3人が改めて参議に任じられた。

奇兵隊脱隊騒動の鎮圧

明治2年(1869年)11月、旧諸隊士1200人が脱隊騒動を起こした。

翌明治3年(1870年)1月、脱退した旧諸隊士たちは、大森県(現・島根県の石見地方と隠岐諸島)を管轄する浜田裁判所を襲撃。

1月24日には山口藩議事館(現・山口県庁舎の前身)を包囲して、交戦した旧干城隊を撃破し、付近の農民一揆も合流した結果、山口藩議事館が1800人規模で包囲され続けるという事態となった。

この事態を治めるため、木戸は毛利元徳知藩事から依頼されて山口藩正規軍による討伐軍を指揮し、鎮圧した。

騒動を起こした者のうち、農商出身者約1300名は帰郷が許され、功労者と認められた約600名には扶持米1人半が支給された。

一方首謀者の長島義輔ら35名が処刑された。

廃藩置県

明治4年(1871年)7月9日、木戸邸に大久保利通、西郷隆盛の他に、西郷従道、大山巌、山県有朋、井上馨らの薩長要人が集まり、廃藩置県断行の密議が行われた。

この密議は、三条実美と岩倉具視にすら知らされていなかった。

西郷と大久保、そして木戸の3人はそれぞれに政見は異なっていたが、この廃藩置県断行については一致協力を見た。

(ただし後述のように、木戸1人を参議とする案については意見が分かれた)。

この席上、井上は西郷隆盛に「反対する者は、どこまでも御親兵となって討伐してしまわねばならない」と要求し、西郷はそれを承諾した。

そして7月14日、在京の知藩事が皇居に召集され、廃藩置県の詔が下った。

これによって旧藩主であった知藩事は失職して県令が任命され、封建制度を支えてきた領主による土地支配は廃止されることになった。

参議内閣制の確立と崩壊

明治政府草創期の朝令暮改や百家争鳴状態を解消するため、廃藩置県の断行を控えた明治4年(1871年)6月、西郷隆盛・大久保利通・岩倉具視・三条実美らから、木戸がただ1人の参議となるように求められる。

「命令一途」の効率的な体制を構築するよう懇請されたわけであるが、リベラルな合議制を重んじる木戸は、これを固辞し続ける。

大久保による妥協案により、木戸は、西郷と同時に参議になることを了承するが、翌7月には、政務に疎い西郷を補うためという口実で、肥前の大隈重信を参議入りさせることを西郷に提案し、西郷も「それでは土佐の板垣退助も参議にすべきだ」と応じ、薩長土肥1人ずつの共和制的な参議内閣制が確立される。

しかしこの体制は、それを打ち立てた木戸自身が海外視察の全権副使として留守にしたため、長くは続かなかった。

海外視察組(岩倉・木戸・大久保・伊藤たち)と留守政府組(三条・西郷・江藤・大隈・板垣たち)との間には、「海外視察が終わるまで、郵送文書での合意なくして明治政府の主要な体制・人事を変更しない」という約束が交わされていた。

それを留守政府が大きく反故にしていた。しかし、海外視察組も約束を大きく反故にしたため、留守政府の責任は問われないことになった。

だが、留守政府による征韓論の方針は、海外視察組には到底承伏し難い暴挙にしか見えなかった。

木戸は海外視察へ出かけていたただ1人の参議であり、帰朝後、原因不明の脳発作のような持病が一気に再発・悪化し始めた。

持病のためか、木戸は以後、本格的に明治政府を取り仕切れなくなった。

岩倉使節団とその影響 ・征台論反対と辞職/下野

木戸は、岩倉使節団の全権副使として欧米を回覧し、欧米の進んだ文化だけでなく、貧困窟が存在するイギリス、フランスの労働者街の困難、ロシア農村の窮状など、資本主義の不完全性や危険性をも洞察して帰国した。

また、それまでの市民革命的な立場を改め、資本主義の全面展開に疑問を持つようになる。

しかし、欧米と日本との彼我の文化の差ははなはだしかった。

かつての征韓論などは引っ込めて、内治優先の必要性を痛切に感じ、憲法の制定、二院制議会の設置を積極的に訴え、国民教育の充実、天皇教育の充実に積極的に取り組んだ。後に文部卿に自ら就任したのは、国民教育を充実させることを目指したものであった。

西郷らが主張する征韓論や、大隈重信や西郷従道らが主張する台湾出兵には一貫して反対した。

また積極的に推し進めた地租改正や、武士の特権を廃止した秩禄処分が、それぞれ逆効果となる形で実行された時には、これに激しく反発した。

そして、台湾出兵が決定された明治7年(1874年)5月には、これに抗議して参議を辞職している。

帰国直後の明治6年(1873年)、乗車していた馬車が転倒して頭を強く打ったことがある。

以降木戸は常に頭痛に悩み、下肢に不自由を抱えた。この時に脳挫傷を負ったと考えられる。

大阪会議・立憲政体漸立

木戸を明治政府に取り戻したい大久保利通・伊藤博文・井上馨らは、明治8年(1875年)2月、大阪会議に招待する。

板垣もこれに加わり、木戸と板垣は、立憲政体樹立・三権分立・二院制議会確立を条件として参議復帰を受け入れ、ただちに立憲政体の詔書が発布される。

議会(立法)については元老院・地方官会議が設けられ、上下の両院に模された。司法については現在の最高裁判所に相当する大審院が新たに設立されることとなった。

急進論を廃して漸進的に改革を行うことを木戸と約束していた板垣だが、明治8年3月に参議に復帰すると政府内外の民権派を味方につけ、急進的な改革を主張するようになった。

さらに板垣は、守旧派の島津久光左大臣と共同して、参議と各省の卿を分離するよう主張した。

木戸はもともと分離主義ではあったが、現状での実行を不可と考え大久保らの分離中止派についたため、板垣・島津の主張は退けられ、同年10月板垣・島津は辞職した(大阪会議#大阪会議体制の崩壊)。

この騒動により木戸は、民権派からは裏切り者と批判され、大久保らからは板垣を引き込み問題を起こしたと批判された。

この状況を心配した福沢諭吉が木戸を訪ね、「参議をお辞めになったほうが良い。これ以上職にとどまっておられても衆人の恨みを買うだけです」と提言した。

木戸と福沢は、岩倉使節団の帰国後に知り合い、篤く親交していた。

明治9年3月、参議の辞任は受け入れられたが、新たに内閣顧問を命じられた。

同年4月14日、明治天皇が木戸の別邸を訪れた際、木戸ら輔弼の功に言及し、「朕ここに親臨し、ともに歓をつくすをよろこぶ」という言葉を賜った。

士族の家への臨幸はこれが初めてとされる。

地方官会議

明治元年(1868年)の集議所、翌2年(1869年)の公議所など、木戸自身の開明的な方針で国会の下院に相当するものを実際に構成し、機能させようとする努力は当初からなされてはいた。

しかし、江戸時代の封建意識そのままの各地の不平士族たちを出仕させ、自由に発言させただけでは、維新の方針とも現実的な可能性とも乖離し過ぎており、大久保らをして「廃止すべし」と断言させるほどに、時期尚早かつ、ほとんど非現実的で無意味なものであった。

また、これらの会議は「廃刀令」「四民平等」以前に行われたため、薩長土肥以外の、特権を奪われまいとする武士たちの不満の発散所でしかなかった。

このため、現在の国会の衆議院に相当するようなものを模索し続け、その必要性を訴え続けて来た木戸自身が、環境を整備し、タイミングを見計らった上で、第1回の地方官会議(明治8年1875年6月20日 – 7月17日)を、自ら議長として挙行した。

このとき採択された5法案は、地方警察、地方民会など地方自治の確立を促進する法案であるが、いずれもそのままの形では実施されなかった。

不平士族の反乱への対応

明治6年(1873年)9月21日(11月10日)、大久保利通により内務省が設立された際には、「あまりにも強大で、強力な権限を持ちすぎる」として、内務省設立を主導した大久保を批判していたが、明治7年(1874年)2月に佐賀の乱が勃発すると、木戸は大久保の代理として内務卿を引き受け、三条実美太政大臣から司法・軍事の全権を委ねられた大久保が佐賀に行き対処した。

以降木戸は、士族反乱に対抗するには、太政官による警察力の強化と中央集権の徹底が必要として、内務省による積極的な士族反乱への対処と、さながら独立国化していた鹿児島県に、薩摩藩出身者以外からの県令を派遣することや、鹿児島県を太政官の方針に従わせることを要求するようになる。

なお、木戸のお膝元の山口県で、明治9年(1876年)10月に勃発した萩の乱では、反乱の首謀者たる前原一誠(かつて徴兵令を巡って木戸と対立した経緯がある)を、萩の臨時裁判所での審理を経て極刑にしている。

木戸が前原の処刑を強く主張したと当時の新聞で報道されたが、それは木戸の本意ではないと木戸日記に記している。

「読売新聞と曙新聞が偽りの説で私の姓名を出して、私の平生の思考と反対のこと、私たちが強引に前原たちを厳罰に処することを論じたなどと(掲載した)。

私はいつも、故国(=山口)の者が道を誤って不良の徒に扇動されることを憂いて数年来苦心してきたがうまくいかず、前原にも何度も忠告したが、故国がこのような困難なことになって耐えられないが、この際に彼らを厳罰になどとは、私は死んでも言えない (新聞を)一読して堪らず歎いた」

木戸の抗議を受け、両新聞は訂正記事を出した。

地租改正反対一揆への対応

明治9年12月、士族反乱と地租改正反対一揆に関して木戸は政府に意見書を提出し、「地租改正は急激にすすめるべきではなく各地方の実情に則してすすめるべきである。

人民が困窮しないように税を軽減し、政府は不急の建築などを止めて支出を抑えること。政府はその権限を地方に分与し会計も別にすること。

民費(町村の維持のため町村民が負担した諸経費)について町や村ごとに住民による協議会をもち、その民意を聞くべきだ。

民費の負担は各地方の民力に従うしかなく、政府が一定の数目をもって之を推せば必ず堪える者が出る。華士族については、将来の生活が成り立つように配慮すること。

法律をもち出し人民を束縛するのはさけるべきだ。法は人民あって生み出されるもので、法があって人民があるわけではなく、何でも杓子定規に決めてよいものではない。

政府は各県の強弱によってその政策を違えてはならず、公平を旨とすることを訴えた。

地租改正により土地の私的所有が認められ、土地が個人の財産として流通や担保の対象として扱われるようになった。

これにより農民は他の土地を手に入れ農地を拡大することができたし、逆に売り払い他の職業に就くこともできた。土地所有者は金銭によって税金を支払う義務が課せられた。

貧しい農民には重い負担であり、年貢と違って農産物を市場に出し金銭に換えその金銭で税金を払うことになじまなかった。

仲介するものに金銭をだましとられることがあった。貧しい農民は寄生地主など裕福な者に土地を売りわたし小作人になっていった。

さらに寄生地主の中には質屋などの金融業を兼業し、小作人に金銭の貸付を行っていた。これにより農村内での貧富の差はいっそう拡大した。

資本主義の弊害であった。この意見書はそんな背景をもっていた。

意見書を受けて大久保は税の低減を決定し、明治10年1月、地租は地価の3%から2.5%に、地方税は地租の3分の1から5分の1に減じられることとなった。すなわち、地租と地方税合わせて地価の4%から3%になり、地主農民が納める税金は低減前の4分の3(75%)になった。

明治天皇巡幸に随行

明治天皇は、明治5年(1872年)の九州・西国巡幸(西郷隆盛が随行)以降、9年(奥羽・函館巡幸)、11年(北陸・東海道巡幸)、13年(山梨・三重・京都巡幸)、14年(北海道・秋田・山形巡幸)、18年(山口・広島・岡山巡幸)と6回巡幸を行っているが(六大巡幸)[30]、木戸は明治9年の奥羽・函館巡幸に随行した。

その道中、日光についた明治9年(1876年)6月6日、日光の輪王寺(当時は旧称の満願寺、「日光の社寺」として世界遺産に登録されている)の三仏堂の保存を訴える町民の嘆願をうけた。木戸は翌日、天皇に供奉して東照宮神殿や宝物を見学。「堂宇は実に本邦無類の壮観なり」との感慨を抱いている。日光町民は、廃仏毀釈による三仏堂の縮小移転などによって、それが日光全体の衰退につながることを危惧していたのである。木戸は、この町民の訴えに共鳴し、内務大丞品川弥二郎に三仏堂取り壊しの中止に尽力するように求めた。そして木戸は、帰京後も尽力を重ね、鍋島幹日光県令に対し「三仏堂旧観のままを不変」に移転するように伝え下賜金を手渡している。同年12月には満願寺が東照宮内の護摩堂と輪蔵の据え置きを願い出て、栃木県から認められた。(木戸の死後の)明治12年7月には三仏堂が旧観のままに移築されて輪王寺の本堂となり、日光の壮観が、日光町民の願いをうけて維持されることになった。

同じく明治9年8月、宮内省出仕を拝命し、明治天皇や皇室、華士族に関わる仕事に取り組んだ。

西南戦争と死

明治10年(1877年)2月に西南戦争が勃発すると、かねてより西郷と旧態依然の鹿児島県(旧薩摩藩)を批判していた木戸は、すぐさま西郷軍征討の任にあたりたいと希望した。

また大久保利通は、西郷への鎮撫使として勅使の派遣を希望したが、伊藤博文はこれらに反対した。

その後、西郷軍征討のために、有栖川宮熾仁親王を鹿児島県逆徒征討総督(総司令官)に任じ、国軍が出動、木戸は明治天皇とともに京都へ出張する。

ところが、かねてから重症化していた木戸の病気(大腸がんの肝臓転移)が悪化した。

明治天皇の見舞いも受けるが、5月26日、京都の別邸で朦朧状態の中、大久保の手を握り締め、「西郷もいいかげんにしないか」と明治政府と西郷の両方を案じる言葉を発したのを最後に、木戸はこの世を去った。享年45(満43歳没)。

墓所は多くの勤皇志士たちと同じく、京都霊山護国神社にある。墓碑銘は明治29年(1896年)に川田甕江が死去したときには未だ完成をしておらず、それを知った三島中洲が慌てて未完の部分を継ぎ足して完成させたといわれている。

また、長州正義派政権時代に山口の居宅だった場所(に木戸神社がある。

明治11年(1878年)5月23日、明治天皇の特旨により、木戸家は大久保利通の大久保家とともに華族に列した。

華族令公布以前に華族に列した元勲の家系は、木戸家・大久保家・広沢家(広沢真臣家)の三家のみである。

木戸家の当主となっていた養子木戸正二郎は明治17年の華族令公布の際に侯爵に叙された。

人物・逸話

身長五尺八寸(174cm)

江戸に着いてからの小五郎には国元の和田家と桂家からの送金があり、彼はその包みを無造作に(藩邸、もしくは練兵館の)大部屋の棚に放り上げていた。

それが紛失して包み紙だけが残されたとき、小五郎は平気で「鼠が引いていったのじゃろう」と言った。

金の必要な男が持って行くなら仕方がないと、ごく自然に思っていたようである。

小五郎が真剣を用いた数少ない記録としては、『木戸松菊遺芳集』(廣戸正藏著 昭和7年(1932年)6月発行 出石郡教育會出版)に、小五郎の従者であった廣戸直藏が小五郎本人から聞いた話として、文久3年(1863年)に京の四条通において捕吏を1人切り捨てたとある。

この逸話の信憑性について村松剛は『醒めた炎』の文中で「つまらない法螺を吹く性癖は小五郎にはなく、また廣戸直藏の回想はおおむね正確なので、これは事実譚と受け取ってよいかもしれない。

本当とすれば、神道無念流の教えに忠実だった小五郎が珍しく、其の禁を破ったことになる」と書いている。

ただ、同時に村松は廣戸直藏の作り話という可能性も指摘している。

維新後、「大業を成すまでに、幾回となく死生の間に出入りせられたるならんが、その中にて最も危険なりしと思召さること何事なりしや」の問いに「我ながら実に危かりしと思い、今に至るまで忘るること能はざるは、維新前池田屋騒動の一件是なり」と答えている。

他人に住所を尋ねたときは、必ず筆記して記録していた。

後輩に対して、非常に親切であった。

木戸の家では、彼の在宅日には10人位が集まって夜食をとるが、その時はさまざまな料理が提供されていたと有地品之允が回想している。

立場に拘らず、目下の者の家を気軽に訪ねる一面があった。

有地品之允が永田町に住んでいた頃、木戸が彼の家を訪れた際には、有地だけでなく彼の家族とも面会した。

ある日、木戸が有地家を訪れた際に有地の継母が歯痛のため面会が出来なかったため、木戸はすぐに歯医者を差し向けたという。

平田東助や渋沢栄一らも同様のエピソードを語っている。

木戸が岩倉に江藤を推挙した翌日、「抜擢の論」を談じた後藤に対して、木戸は「得人難し、一旦挙人又俄に退之、於政事甚害あり、故に容易に人を抜擢するを恐る、

抜擢するときは必全任せずんは其れ益なし、其人有て抜擢するは元より公論なり、故に能く其人を知て抜擢するは可なり、不然ときは却て国家之大害を残す」

と述べたという。

人材の登用・育成に熱心だった木戸の心がけであった。

剣術だけでなく柔術の心得もあった。三浦梧楼の回想によると、ある年の正月、年始の挨拶に木戸のもとを訪れた黒田清隆が散々に飲酒した果てに暴れ出した。

木戸が宥めても聞かず、ついには彼に飛びかかってきたが、木戸は黒田を大腰で投げ飛ばした上で喉を締め上げ、黒田が降参したので駕籠に乗せて送り返したことがあるという。

土佐勤皇党を弾圧した山内容堂とは維新後に意気投合し、飲み友達になっていた。

酒豪である容堂と飲み続けた挙句に酒の失敗もしていて、明治元年(1868年)9月16日の日記によると、明治天皇の御前にて酒肴を賜り、そのまま容堂と飲みながら話し込んで大酔。

数十杯を重ねた挙句にそのまま江戸城内の御廊下に倒れ込んで前後不覚になったという記述がある。

一方で伊藤博文は、「木戸孝允は一週間不眠不休で、酒色と執務を続けてビクともしなかった」と語ったことがある。

明治3年(1870年)、靖国神社(当時は東京招魂社)の奉納競馬場にソメイヨシノを植えた、という逸話があるが、この時植えられたのはソメイヨシノとは別の桜であって、後にソメイヨシノに植え替えられたのではないかという説もある。

明治4年(1871年)、保守的な弾正台が廃止された時、開明派であった木戸を始め、伊藤博文、井上馨、大隈重信らの行動や私生活を内偵した文書が発見され、大隈らはその文書を押収することが出来た。

「我々(開明派)の大勝利」と喜んだ大隈であったが、それを聞いた木戸は逆に「そんな書類を見れば、無益な恨みを醸すのみで、何の益するところもない」と叱りつけ、一切目を通さずに焼き捨てさせた。

大隈は「私情から言えば木戸公も見たかっただろうに、一に君国の為に断然私情を斥けてこれを焼かせた。

我輩は真に木戸公の大精神、大度量に敬服したのである」と、木戸の処置に感嘆した。

大隈はこの逸話を紹介すると共に「独り我輩が敬服すべき政治家は、一に木戸公、二に大久保公で、いずれも日本における偉大な人物、否な日本のみならず、世界的大偉人として尊敬すべき人物である」と激賞している。

維新後、何度か対立と提携を繰り返した木戸と大久保の関係性について、徳富蘇峰は次のように表現している。

「木戸と大久保とは互いに畏敬していた。(中略) 大久保と木戸との関係は、維新以来、両龍相い随うと言うよりは、寧ろ相い対立していた。

恐らく大久保の眼中には、岩倉以外には、木戸一人であった。

大久保は自らを信じることが非常に篤く、自らの居を決して卑しくしていなかったが、木戸に対しては畏敬する所があった。

木戸もまた大久保に対しては、幾多の苦情を抱きつつも許す所があった」

「両人の関係は、性の合わない夫婦のように離れれば淋しさを感じ、会えば窮屈を感じる。要するに一緒にいる事もできず、離れる事もできず、付かず離れずの間であるより、他に方便がなかった」

晩年、木戸は現在の東京都文京区本駒込5丁目、豊島区駒込1丁目の別宅で親しい友人を招き過ごしたと言われる。当時の庭園が維持されていたが、2014年現在はほぼ庭園部分は造成され、湧水量の多い池のみが保存されている

(ただし隣接マンションに囲まれているため事実上見学不可となっている)。

JR山手線駒込駅から別邸までの間に木戸坂と命名された坂が残されている。

木戸孝允の油彩肖像画(現存する3点のうちの1点で、1878年イタリアのローマでレオポルド・ヴィターリ描く)がお茶の水女子大学に寄贈されている(2008年)

(郷通子「木戸孝允と教育のあけぼの」学士会会報2008年6月号)。

木戸には、「逃げの小五郎」という異名があるが、当時呼ばれたものではなく、司馬遼太郎の「逃げの小五郎」に由来している。

残した名言として、以下のものが知られている。

名言

「死而後已(ししてのちやむ)死ぬまで努力を続けるという意 出典は論語

「才子恃才愚守愚 少年才子不如愚 請看他日業成後 才子不才愚不愚」 才子は自らの才を過信して努力を怠るが、愚者はおのれの愚かさを知って人一倍努力するという意

「大道行くべし、又何ぞ防げん」

「人の巧を取って我が拙を捨て、人の長を取って我が短を補う」

「人民は病人なり。政府は医者なり」

「夫法律は人民ありて而後に生ず、法律ありて而後人民あるに非ず。然側法律は人民に適するを貴ぶ、美喜の法律なるも苟も人民に適せずんば以て美喜と為すに足らず」

「御一新に付確乎御基礎之相据り候事、戦争より良法は無御座。太平は誓て血を以ての外買求不相成ものと愚考仕候」

「世の中は桜の下の相撲かな」

以下のものは名言として紹介されることもあるが、創作作品中での台詞である。

「事をなすのは、その人間の弁舌や才智ではない。人間の魅力なのだ」(竜馬がゆく)

「己れの生き方に関わるような大問題を他人に聞くな」(龍馬伝)

同時代人の評価

吉田松陰

「寛洪の量、温然愛すべき人なり。且つ才気あり」

「五郎は懇篤なり、…親しむべし」

「桂は厚情の人物なり。此節諸同志と絶交せよと桂の言ふを以って勉強守之」

「吾友桂生五郎(原文ママ)武人也」[48]

「ああ、われの敬信する所の者、ひとり桂と来原とのみ」

「僕はなはだ知己、(桂小五郎・来原良蔵・来島又兵衛の三人)人物みな妙」

中岡慎太郎

「有胆有識、思慮周密、廟堂の論に堪ゆる者は長州の桂小五郎」

大久保利通

「台湾の一条については所見を異にしたけれども、それは行き掛かり上のことだ。

(中略)自分の本来の政治上の考えは、全く木戸君の識見及び知識に符合しておる」

西郷隆盛

「不器不孤の君子なり」

村田新八

「先生(西郷)は極めて木戸を賞賛すれども、維新の際の木戸と明治十年の木戸とは人物相違せり」

大隈重信

「木戸は正直真面目な人であって、雄弁滔々、奇才縦横であるが、併しなかなか誠実な人であった。

(中略)木戸は洒々落々とした所があって、思ったことは何でも喋舌ると云う風であるから、大久保の沈黙とは正反対である。

木戸は詩も作れば歌も詠む、風流韻事は頗る長じて居って、遊ぶとも騒ぐとも好きで陽気であった」

勝海舟

「木戸松菊は西郷などに比べると非常に小さい。しかし綿密な男サ。使い所によりては、随分使える奴だった。あまり用心しすぎるので、とても大きな事には向かないがノー」

伊藤博文

「公が王政復古に至るまでの間に、四方に奔走して、国事に尽瘁せられたことは、世人の皆知るところではあるが、維新創始の基礎を大成するについても、公の苦心尽力というものはなかなか一通りではなかった」

「(安政年間)当時は東京(江戸)に出て各藩の人と交際をするのが第一の学問であった。長州人の中で交際の広いことは木戸公の右に出づるものはなかった」

板垣退助

「私が一言で先輩を評しては、甚だ憚であるが、公は知恵があまり多すぎて少し過慮といふところがあつて、それが短所と思ふのである」

「私は征韓論破裂のために政府を退き、愛国党を組織して民選議員設立の建白をした。

そのときに木戸公が私を濱町(日本橋)の長州屋敷に案内して、わが国もまた立憲政体にしなければならない。

旧幕府の政治を非難して今日にいたるまで、まだ確定したる改革が行なわれない、速やかに憲法を発布しなければならぬという意見を、私一人に内話された。

実に熱心なる立憲政体論者であった。

そこで私は、貴方がその意見であることを知らないで、民選議員設置の建白をなし、政府の反感を助長したのは、実に悪かった、これは拙作であったと言った。

ところが公は、人は感情の動物であって、万事その意の如くになるものではない、此の建白は良いではないかと言って、謄本を贈って貰いたいという希望であった」

松平春嶽

「木戸は至って懇意なり。練熟家にして、威望といい、徳望といい、勤皇の志厚きことも衆人の知るところなり。

帝王を補助し奉り、内閣の参議を統御して、衆人の異論なからしむるは、大久保といえども及びがたし。

木戸の功は、大久保の如く顕然せざれど、かえって、大久保に超過する功多し。いわゆる天下の棟梁というべし」

「大久保は豪傑であるけれども、どこまでも朝廷を輔賛する心あり、それは倒れて止むの気象である。

木戸もまた同様であるけれど大久保とは少々違うところあり、大久保は政体上を専らとし、木戸はすこぶる文雅風流であるものの目的とするところは政体上よりも主上を輔賛し奉りて、皇威の地に不墜を専務とする」

参考:ウィキペディア

キャリアに行き詰まりを感じているあなたへ。どうすれば同僚と関係を築き、昇進できるでしょうか?

キャリアに行き詰まりを感じているあなたへ。どうすれば同僚と関係を築き、昇進できるでしょうか?  何をするにしても健康いちばん!良い仕事をするために免疫力を高めよう!

何をするにしても健康いちばん!良い仕事をするために免疫力を高めよう!  新入社員のみなさんへ、新しい仕事を成功させるための9つの方法

新入社員のみなさんへ、新しい仕事を成功させるための9つの方法  人権不安の中で移民協定はEUの「大きな」勝利として称賛される

人権不安の中で移民協定はEUの「大きな」勝利として称賛される